Israël / Palestine. Démarches d’animation pour introduire la question

Israël / Palestine, des ressources pour en parler

À la suite du temps d’introduction, l’objectif est de rappeler les définitions des termes utilisés, le contexte historique et de permettre au public d’avoir accès aux ressources vérifiées par le droit international.

Selon moi la Palestine c’est….

Selon moi la Palestine c’est….

- Matériel :

Feuilles de papier

Stylos

Espace aménagé pour permettre des temps d’échange en petits groupes

Temps 1 (10min) : L’animateur·ice propose un temps individuel avec la consigne suivante : « Sur une feuille de papier, vous dessinerez, noterez des éléments et/ou mots qui vous évoquent la Palestine».

Temps 2 (10 à 20 min) : L’animateur·ice propose que les participant·es se retrouvent en petits groupes (de 2 à 4 personnes selon le nombre de participant·es total). Dans chaque petit groupe, les participant·es échangent au sujet de leur représentation de la Palestine (en reprenant les éléments notés individuellement dans le Temps 1).

Chaque groupe doit pouvoir être en mesure de rapporter au grand groupe les échanges au sein de son groupe.

Temps 3 (30min) : Les participant·es se retrouvent en grand groupe. Chaque sous groupe rapporte les éléments discutés au sein de son groupe. Ce temps est animé par l’animateur·trice.

L’animateur·trice ne propose pas spécifiquement que les autres participant·es réagissent aux éléments rapportés.

En fonction des éléments échangés, l’animateur·ice peut prévoir de diffuser un film qui reprend les éléments historiques, ou peut donner des éléments de contexte qui viennent alimenter les échanges (chiffres clés, droit international).

L’animateur·ice rappelle les définitions des termes sioniste, colonisation, antisémitisme …

Bande de questions

Bande de questions

- Matériel :

Feuilles de papier, stylos

Un contenant pour les questions des participant·es

Temps 1 (5 à 10 min) : L’animateur·ice propose à l’ensemble des participant·es de noter des questions (individuellement) sur la thématique Israël/Palestine, qui seront déposés anonymement dans le contenant. Ce temps doit permettre au public de poser des questions sur le sujet dans sa globalité.

L'animateur·ice peut lire les différentes questions posées avant de faire piocher les questions aux participant·es (il est possible d'en retirer certaines ou de les discuter en grand groupe selon le contenu des questions).

Temps 2 (20min) : Les participant·es se répartissent en petits groupes (de 2 à 4 personnes selon le nombre total de participant·es). Chaque petit groupe tire une à deux questions dans le contenant. Les questions tirées sont discutées dans chaque petit groupe.

Temps 3 (15min) : À la suite du temps 2, les participant·es changent de groupe (deux participant·es restent et deux participant·es changent de groupe). Ce temps doit permettre au nouveau petit groupe d’échanger sur les questions auxquelles ils·elles ont du répondre dans leur précédent groupe.

Temps 4 (30min) : Retour en grand groupe. Les participant·es énoncent les questions auxquelles ils·elles ont répondu. L’animateur·trice peut-être en mesure d’apporter des définitions, des éléments théoriques et des propositions de ressources à ce sujet via les ressources disponibles.

Temps 5 (Optionnel) : Il est possible de proposer le visionnage d’une vidéo explicative, qui reprend le contexte historique et la situation actuelle (en utilisant le format du « Dessous des Cartes » proposé par Arte par exemple).

Les Ambassadeurs et ambassadrices

Les Ambassadeurs et ambassadrices

Matériel :

- Aménagement de l’espace qui permet la constitution de plusieurs petits groupes en fonction du nombre de participant·es total.

- Feuilles et stylos

Les participant·es forment entre 3 à 6 petits groupes (en fonction du nombre total de participant·es).

Dans chaque groupe, un·e ambassadeur·drice est nommé·e.

L’animateur·ice appelle chaque ambassadeur et ambassadrice et lui donne un sujet de réflexion, qu’il ou elle doit apporter à son groupe et introduire/engager la discussion. L’ambassadeur, l'ambassadrice est en charge de prendre des notes sur les échanges du groupe.

Parmi les thématiques que l’on pourrait proposer (liste non exhaustive) :

- La création de l’État d’Israël et la Nakba (en 1948)

- Les accords d’Oslo en 1967

- La solution à deux Etats : un État palestinien, un État israëlien

- Le droit international et le rôle des Nations Unies.

- Gaza et le Hamas

- La Palestine : Gaza et la Cisjordanie

- L’antisionisme et l’antisémitisme

- Le blocus de Gaza

- Les zones A, B, C en Palestine.

- Se déplacer en tant que palestinien·ne

- Les checkpoints en Palestine

- L’accès à l’eau en Palestine (Gaza et Cisjordanie)

- Les camps de réfugié·es en Palestine

- L’accès aux terres agricoles en Palestine.

Chaque groupe échange sur une thématique dans un temps donné. L’ambassadeur, l'ambassadrice prend des notes. Une fois le temps écoulé, il ou elle change de groupe avec la même thématique qu’au tour précédent. Ainsi chaque groupe aborde un nouveau sujet, tandis que l’ambassadeur, l'ambassadrice apporte ce changement de sujet, sans énoncer les échanges qu’il·elle a vécu dans le précédent groupe.

En fonction du temps, on peut envisager entre 2 à 6 tours.

Un échange en grand groupe est proposé à la fin de l’ensemble des tours. Les ambassadeur, ambassadrices rapportent les éléments qui ont été échangés sur leur thématique. L’animateur·ice vient compléter ou modifier les éléments partagés, en s’appuyant sur les ressources dont il·elle dispose (au regard du droit international).

Le bocal à poisson

Le bocal à poisson

Technique d’animation permettant l’écoute puis l’échange.

Matériel nécessaire :

- autant de chaises qu’il y a de participant·es

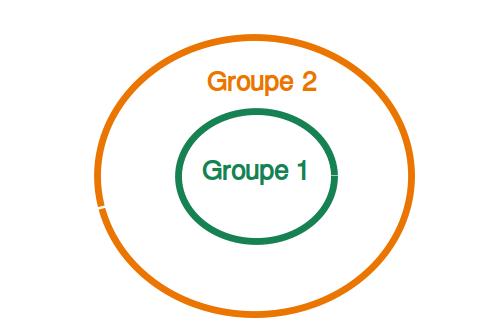

L’animateur·ice propose au groupe de se diviser en deux groupes (Groupe 1 et 2). Le groupe 1 positionne ses chaises en cercle puis le groupe 2 positionne ses chaises à l’extérieur du cercle du groupe 1 (cf schéma ci-contre).

L’animateur·ice propose un sujet que le groupe 1 va discuter au sein du groupe. Le groupe 2 ne peut pas interagir, seulement écouter les discussions/échanges. Une fois le temps écoulé pour les échanges entre le groupe 1, l’animateur·ice propose au groupe 2 de compléter/interroger/réagir aux discussions du groupe 1.

Puis l’on propose la même démarche en échangeant les rôles : le groupe 2 devient le groupe qui échange et discute, tandis que le groupe 1 ne peut pas interagir et écoute seulement les échanges.

Thématiques qui peuvent être abordées lors des temps d’échange :

- La création de l’État d’Israël et la Nakba (en 1948)

- Les accords d’Oslo en 1967

- La solution à deux Etats : un État palestinien, un État israëlien

- Le droit international et le rôle des Nations Unies.

- Gaza et le Hamas

- La Palestine : Gaza et la Cisjordanie

- L’antisionisme et l’antisémitisme

- Le blocus de Gaza

- Les zones A, B, C en Palestine.

- Se déplacer en tant que palestinien·ne

- Les checkpoints en Palestine

- L’accès à l’eau en Palestine (Gaza et Cisjordanie)

- Les camps de réfugié·es en Palestine

L’accès aux terres agricoles en Palestine.

Le débat à trois couleurs

Le débat à trois couleurs

Matériel :

- Trois cartons de couleurs par personne

- Espace aménagé en cercle permettant la discussion en groupe.

Chaque participant·e a en sa possession trois cartes de couleurs différentes :

Vert : je voudrais évoquer une situation vécue, une expérience, une anecdote, je souhaiterais faire partager tel vécu et apporter tel témoignage d’expérience.

Rouge : je voudrais livrer tel concept, tel élément théorique et/ou historique. J’aimerais apporter au débat une analyse conceptuelle.

Jaune : il me vient telle idée de mise en œuvre, d’action et d’expérimentation. J’aimerais faire une proposition.

L’animateur·ice lance un sujet / une thématique telle que « La guerre de Gaza », « Israël/Palestine, devons-nous parler d’un conflit ? », « La colonisation en Palestine », « Les droits du peuple palestinien », « La création de l’État d’Israël et la Nakba en 1948 »….

Chaque participant·e peut prendre la parole en utilisant sa carte de couleur. En fonction de la couleur choisie, la prise de parole est définie par le cadre. Les participant·es peuvent réagir aux propos des autres en respectant le cadre posé par les couleurs.

L’animateur·ice encadre et relance la discussion au besoin.

L’objectif de cette démarche est de croiser les savoirs chauds (nos expériences, témoignages, vécus) et les savoirs froids (théoriques, juridiques, conceptuels).

Le dossier de presse

Le dossier de presse

Cette technique invite les participant·es à échanger et confronter des représentations véhiculées dans la presse. Elle doit permettre de prendre conscience des différentes manières dont une même thématique peut-être traitée selon les lignes éditoriales. En prenant conscience des représentations en jeu et en les confrontant aux siennes, cet exercice invite à la réflexion et à la prise de distance critique.

Matériel nécessaire :

- Stylos, feuilles de papier

- Préparation des dossiers de presse en amont par l’animateur·trice

- Aménagement de la salle en conséquence

Déroulement : L’animateur, l'animatrice constitue au préalable un dossier de presse autour d’un sujet ciblé. Il s’agit de réunir des articles issus de divers journaux (si possible avec des orientations politiques différentes) traitant du sujet de la Palestine/de Gaza avec des approches et analyses différenciées.

Par petits groupes, les participant·es doivent réaliser une analyse comparative des différents articles en dégageant les divergences et les convergences dans le traitement médiatique. Il s’agit de repérer ce qui relève du factuel (les faits) et de l’opinion (prise de position journalistique). Les participant·es échangent à ce sujet.

À la suite des échanges en petits groupes, retour en grand groupe : confronter les analyses des différents groupes (discussion modérée par l’animateur·trice). Possibilité de questionner les participant·es : qu’en pensez-vous ? Comment vous positionnez vous ? (ce temps de questionnement peut aussi s’organiser en petit groupe après le temps en grand groupe, selon les publics).

Pour construire le dossier de presse :

-> Mediapart

-> Le Monde

-> Le Figaro

-> La Croix

-> BFMTV

-> Middle East Eye

-> Orient XXI

-> France Info

-> Arte

Crédit photo bandeau : Ceméa Pôle Europe International