Israël / Palestine. Définition des termes

Israël / Palestine, des ressources pour en parler

Quelques dates clés

1897 : 1er congrès sioniste à Bâle. Ce congrès fut réuni et présidé par le fondateur du sionisme moderne, Theodor Herzl. Lors du congrès, l’Organisation Sioniste est fondée et les objectifs du sionisme sont définis. L’objectif principal étant la création d’un Etat juif. A l’époque, le lieu de création de cet Etat n’était pas défini. Différents courants sionistes s’opposaient, certains valorisant l’Argentine, d’autres l’Ouganda, la majorité étant favorable à une installation du peuple juif en Palestine.

1917 : Déclaration Balfour. C’est une lettre ouverte datée du 2 novembre 1917 et signée par Arthur Balfour, le ministre britannique des affaires étrangères. Elle est adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, éminence de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste. En voici un extrait : « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays ». C’est à partir de cette date que la Palestine est officiellement choisie comme étant le futur foyer national juif.

1947 : Plan de partage de l’Organisation des Nations Unies (ONU) selon lequel en Palestine serait implanté un Etat juif : Israël, administré par les sionistes, représentant 56 % du territoire. Jérusalem serait alors sous le contrôle de l’ONU.

Ce plan de partage a été dénoncé par les palestinien·nes et les dirigeant·es des pays arabes. « La charte des Nations Unies, disent-ils, ne permet pas de partager une terre contre la volonté de son peuple.[...] Si les européens veulent offrir un pays aux juifs, s’ils se sentent coupables de les avoir persécutés, alors qu’ils leur donnent une terre en Europe »,le prince du Yémen, lors de l’assemblée générale des Nations Unies le 29 novembre 1947.

1948 : La « Nakba » qui signifie la catastrophe en arabe avec plus de 800 000 palestinien·nes expulsé·es et 15 000 tué·es. L'Etat d'Israël est depuis cette date le seul état reconnu par l’ONU qui n'a pas déclaré ses frontières.

1964 : Création de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Cette dernière est composée de plusieurs organisations palestiniennes, dont le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP), le Parti du Peuple (anciennement Parti Communiste Palestinien) et d'autres, ainsi que d’associations et de syndicats. Depuis sa création, l’OLP s’est présentée comme un mouvement de résistance représentant tous les Palestinien·es.

1967 : Guerre des six jours. Israël s’empare du Golan, du Sinaï (reprit par l’Egypte en 1975), de Jérusalem-Est (qui était une zone sous tutelle internationale), de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. A nouveau 300 000 palestinien·nes ont été chassé·es. A partir de cette guerre, la colonisation des territoires palestiniens s’accélère fortement.

1987 : 1ère intifada (guerre des pierres). Révolte du peuple palestinien contre l’oppression israélienne. Selon l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme, B’Tselem, 1489 Palestinien·nes ont été tué·es au cours de la première Intifada (de 1987 à 1993) dont 304 enfants. Environ 10 000 palestinien·nes ont été détenu·es entre 1987 et 1993 selon Addameer, une ONG palestinienne.

1993 : Accords d’Oslo, accords internationaux visant à aller vers un processus de paix et la création d’un Etat palestinien. Ces accords ont notamment abouti à la création de l’Autorité Palestinienne (AP) qui représente l’organe exécutif de l’autonomie palestinienne. Cette instance administrative et politique, a pour but de centraliser les pouvoirs et d’amener, au terme d’une période transitoire initialement prévue pour cinq ans (de 1994 à 1999), à la création d’un Etat palestinien indépendant. L’AP administre les palestinien·nes de Cisjordanie et de la bande de Gaza dans les zones A et B. D’après les accords d’Oslo, la zone A est sous contrôle total de l’AP et la zone B sous contrôle partagé avec Israël. Une troisième zone, la zone C, est quant à elle sous contrôle total d’Israël. L’AP a un président, Mahmoud Abbas, une assemblée élue au suffrage universel et une police (mais pas d'armée).

2000 : 2ème intifada qui a duré 4 ans (septembre 2000 à mai 2004) et qui fait plus de 3 000 morts palestinien·nes. La 2ème intifada éclate notamment car Israël ne respecte pas les accords d’Oslo et elle servira de prétexte à Israël pour la création du mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie.

2007 : Blocus de la bande de Gaza. En juin 2007, le Hamas, mouvement de résistance islamique qui ne reconnaît pas l’existence d’Israël, remporte les élections locales dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien décrète la fermeture de tous les points de passage entre Gaza et Israël et en limitant le nombre de produits autorisés à entrer sur le territoire. Le blocus affecte profondément la vie des habitant·es, en leur limitant notamment l’accès au fioul, au gaz et gazole et à l’eau potable qui se fait très rare.

2008 : Opération militaire israélienne « plomb durci » à Gaza qui a duré vingt-deux jours. 1 400 Palestinien·nes ont été tué·es, dont environ 300 enfants et des centaines de civils non armé·es.

2014 : Opération militaire israélienne « bordure protectrice » à Gaza qui a duré 50 jours. Parmi les 2 200 palestinien·nes tué·es, 541 sont des enfants. Cette opération est officiellement terminée depuis le cessez-le-feu déclaré en août 2014 mais de nombreux bombardements ont encore lieu.

6 décembre 2017 : Le président des Etats Unis d’Amérique, Donald Trump reconnaît Jérusalem comme la capitale d’Israël. La scène diplomatique internationale voit en cette annonce un risque de sabotage des espoirs de paix entre les deux Etats d’Israël et de Palestine, ainsi que des soulèvements citoyen·nes de la part de la population palestinienne à Jérusalem et sur l’ensemble du territoire.

Pour aller plus loin :

-> Documentaire « La Bataille de Jerusalem » de Stéphane Amar, disponible sur Arte (2023)

19 juillet 2018 : la Knesset (Parlement de l’État israélien) adopte une loi définissant Israël comme “État-nation du Peuple juif”, limitant ou interdisant l’accès à certains droits aux citoyen·nes non juif·ves d’Israël.

7 octobre 2023 : le Hamas attaque l’État d’Israël, par une série d’attaques coordonnées depuis la Bande de Gaza. Les attaques sont perpétrées à l’aide de roquettes (attaques aériennes), ainsi que par l’introduction de membres du Hamas dans des kibboutz israéliens, menant à la tuerie de plus de 800 civil·es et 350 soldat·es ou policier·ères israëlien·nes, ainsi que 5431 blessé·es. Les attaques du 7 octobre déclenchent la guerre entre le Hamas et le gouvernement israélien, qui amènera à la tuerie de plus de 29 000 morts, 70 000 blessé·es et 1,9 million de déplacé·es dans la Bande de Gaza en date du 26 février 2024.

Quelques définitions clés

Sionisme/Antisionisme

On attribue souvent l’apparition de l’idéologie sioniste à la seconde guerre mondiale suite à l’Holocauste dont ont été victimes les juif·ves d’Europe. Cependant, dès la fin du 19ème siècle, un groupe de juif·ves Ashkénazes d’Europe centrale et orientale, propose de créer un État réservé aux juif·ves, selon l’idéologie politique sioniste. La création d'un état sioniste a pour objectif de mettre en sécurité le peuple juif, victime d'antisémitisme en Europe, et de créer une patrie dans laquelle les juifs et juives seraient la majorité démographique. C’est en 1897 que l’idéologie sioniste voit officiellement le jour, lors du 1er congrès sioniste qui a eu lieu à Bâle en Suisse.

Le sionisme est fondé sur un mythe, celui de créer un "peuple sans terre pour une terre sans peuple". Différentes régions ont été envisagées pour créer un état sionniste dont l'Argentine et le Kenya, mais c'est en 1904 que la Palestine est choisie comme région, de part son lien historique avec le peuple juif. En 1947, l'Etat d'Israël est officiellement crée, et marque l'arrivée de personnes de confession juive en Palestine, au même moment où les palestinien·nes non juif·ves sont explusé·es de leurs terres (cf Nakba), afin de permettre que le peuple juif soit majoritairement représenté démograĥiquement sur le territoire.

Comme le rappelle le collectif Tsedek! , le sionisme est souvent perçu comme synonyme du judaïsme ou de la judéité (identité juive culturelle ou religieuse). Pourtant être juif.ve ne se limite pas à un rattachement à Israël. Les identités juives sont plurielles et il n'y a pas une "communauté" juive monolithique : juifs séfarades (d'Afrique du Nord, issus de la péninsule ibérique), ashkénazes (d'Europe Centrale et orientale), mizarhim (du Moyen Orient), orthodoxes, libéraux, laïcs...Le judaïsme est une religion, le sionisme une idéologie et un mouvement nationaliste. Il est important de distinguer la critique du sionisme (mouvement nationaliste) de l'antisémitisme (la haine et violence envers les juif.ves).

Antisémitisme

L'antisémitisme vise les personnes qui appartiennent ou sont supposées appartenir à la communauté juive. Les cibles sont multiples : un nom de famille ou un prénom, des traditions ou des pratiques religieuses, des modes de vie, une apparence physique, un métier ou tout autre signe considéré comme spécifique. L'antisémitisme développe des préjugés et des interprétations diffamatoires, des attitudes haineuses et des agressions verbales ou physiques. L'antisémitisme est condamné par la loi dans tous les pays démocratiques.

L'antisémitisme a marqué plusieurs fois l'histoire des pays européens, comme en 1895, en France, lors de l'Affaire Dreyfus. Il peut devenir une doctrine politique et inspirer des lois comme les lois de Vichy sur le statut des juifs, en 1940. Il a été l'un des fondements du régime nazi et, à partir de la Conférence de Wannsee (20 janvier 1942), a conduit à programmer la « solution finale », qui a mené six millions de juifs à la déportation et à la Shoah. À la Libération, le Tribunal de Nüremberg a jugé l'ensemble des crimes nazis inspirés notamment par l'antisémitisme. (Source : Musée de l’Histoire de l’Immigration)

-> Qu'est-ce que la définition de l'antisémitisme de l'IHRA ? (Alliance Internationale pour la Mémoire de l’Holocauste)

-> France Inter « L’antisionisme est-il forcément un antisémitisme ? »

Nakba

En arabe « Nakba » signifie « la catastrophe » et correspond aux déplacements forcés de la population palestinienne lors de la création de l’État d’Israël, en 1948. Plus de 800 000 palestinien·nes sont déplacé·es vers des camps de réfugié·es sur le territoire palestinien (Cisjordanie et Gaza), au Liban, en Jordanie et en Syrie notamment. Des camps de réfugié·es ont alors été créés et sont administrés par l’UNWRA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugié·es de Palestine dans le Proche-Orient) qui loue la terre des camps de réfugié·es pour 99 ans. Le nombre de réfugié·s palestinien·nes dans le monde s’élève aujourd’hui à plus de 7 millions dont un tiers vit toujours dans 58 camps de réfugié·es distribués dans tout le Moyen Orient.

En 2023, lors de la guerre menée par le gouvernement israëlien à Gaza, le peuple palestinien parle de « Seconde Nakba » au regard des déplacements forcés et subis des palestinien·nes de Gaza.

-> Les traces de la Nakba (patrimoine et vestige)

Résolution 194 des Nations-Unies

En 1948, la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies a été adoptée puis confirmée par plusieurs résolutions comme la résolution 394 ou 513. Elle déclare « qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables ». Les palestinien·nes continuent de revendiquer ce « droit au retour ». C’est devenu un symbole de la résistance palestinienne et de nombreuses familles conservent précieusement la clé de leur maison en Palestine historique avec l’espoir d’y retourner un jour.

Cisjordanie

Cette partie du territoire de la Palestine, sous mandat britannique jusqu'en 1948, située, comme son nom l'indique « à l'ouest du Jourdain » a été annexée par la Jordanie après la guerre israélo-arabe de 1948-1949. Occupée par Israël en 1967, elle constitue aujourd'hui avec la bande de Gaza, les Territoires palestiniens. (Source : Larousse)

Bande de Gaza

Carrefour historique entre l'Égypte et le Levant, l'oasis de Gaza a longtemps abrité une des principales villes de Palestine. La « bande de Gaza » émerge, après la guerre israélo-arabe de 1948-1949, comme le seul territoire palestinien à n'être ni incorporé à Israël, ni annexé par la Jordanie. Occupé par l'État hébreu en 1967, évacuée en 2005, elle constitue aujourd'hui avec la Cisjordanie les Territoires Palestiniens. (Source : Larousse)

Les différentes zones des Territoires Palestiniens

La zone A comprend les sept grandes villes palestiniennes de Cisjordanie, à savoir Jénine, Qalqiliya, Tulkarem, Naplouse, Ramallah, Bethléem et Hébron, où il incombe à l’Autorité Palestinienne d’assurer la sécurité et l’administration. La zone A couvre 20 % de la Cisjordanie et comprend 55% de sa population. Dans les faits, l’armée israélienne se donne le droit d’intervenir en zone A.

La zone B comprend la plupart des autres localités palestiniennes, à l’exception de certains camps de réfugiés et villages. L’Autorité Palestinienne y a, en théorie, la responsabilité civile et Israël conserve une responsabilité prépondérante pour les questions de sécurité. La zone B comprend 28 % du territoire de la Cisjordanie et 41% de sa population.

La zone C est sous contrôle total d’Israël pour la sécurité et l’administration. La zone C représente la plus grande portion des terres de la Cisjordanie (62%). Et c’est la seule zone possédant une continuité territoriale en Cisjordanie, encerclant et divisant les zones A et B. De plus, la zone C constitue la plus grande part des terres fertiles et de ressources de Cisjordanie. Elle contient également l’intégralité des routes menant aux colonies israéliennes, les zones tampons (près des colonies, du Mur, des routes, des zones stratégiques et d’Israël) et quasiment toute la Vallée du Jourdain, de Jérusalem-Est et du désert. Toutes les frontières sont situées en Zone C, où les Israéliens bénéficient toujours du contrôle total.

(Source : Plateforme des ONG françaises pour la Palestine)

Où vivent les palestiniennes et les palestiniens ?

En 2022, il y avait plus de 5 millions d’habitant·es en Palestine dont 2 millions à Gaza et 3 millions en Cisjordanie (Données Banque Mondiale).

La bande de Gaza a la densité de population la plus élevée au monde : environ 6 090 habitant·es au km2 dont 1,7 millions sont des réfugié·es. Illes sont 1 656 600 en Israël soit 20 % de la population israélienne. La moitié de la population palestinienne mondiale est réfugiée et vit principalement en Syrie, en Jordanie et au Liban. Les autres palestinien·nes vivent dans le reste du monde.

Les palestiniennes et palestiniens qui vivent en Israël

Les palestinien·nes vivants en Israël sont des citoyen·nes israélien·nes de « seconde zone ». Illes ont la double nationalité, palestinienne et israélienne. Illes sont soumis à la loi israélienne, ce qui leur donne théoriquement accès aux mêmes droits sociaux et civiques que les israélien·nes mais dans les faits, ce n’est pas le cas. Depuis 2018, il est inscrit dans la constitution israélienne, qu’Israël est un « Etat juif nation », et qui ne donne pas accès aux mêmes droits pour les personnes juives et non juives. Les Nations Unies ont d’ailleurs recensé dix-sept lois discriminantes envers les palestinien·nes qui vivent en Israël. Différents termes sont utilisés pour désigner ces dernier·es, chacun ayant un sens distinct. Le terme Palestinien·nes de 48 renvoie à la revendication du droit au retour des réfugié·es reconnu notamment par l’ONU. Celui d’arabes israélien·nes ne reconnait pas l’existence historique de la Palestine et le terme de palestinien·nes d’Israël renvoie quant à lui à la revendication de deux États distincts.

Qui sont les palestiniennes et palestiniens d’aujourd’hui ?

En termes de classes sociales, il y a de très fortes inégalités entre les plus riches, qui détiennent la majorité des capitaux, et les plus pauvres, qui sont principalement les bédouin·nes et les réfugié·es.

La pauvreté n’est pas présente comme on peut l’imaginer dans les camps de réfugié·es. Les conditions de vie sont certes plus que précaires dans les camps, mais la solidarité permet d’assurer des conditions de vie décentes pour tou·tes

Les palestiniennes et les palestiniens sont ils toutes et tous de confession musulmane ?

La majorité des palestinien·nes vivant en Cisjordanie et à Gaza sont musulman·nes. Il y a des minorités juives, chrétiennes (environ 5 %) et une petite communauté de Samaritain·nes. Aujourd’hui, il n'existe pas de statistiques disponibles permettant d’avoir des données précises.

Les Britanniques avaient recensé en 1922 (Jordanie et Palestine) : 752 048 Palestinien·nes (au sens de l'époque) dont 589 177 Musulman·nes, 83 790 Juif·ves, 71 464 Chrétien·nes et 7 617 personnes d'autres appartenances selon les Canadiens pour la Justice et la Paix au Moyen-Orient

L’autorité palestinienne (AP)

L’Autorité palestinienne représente l’organe exécutif de l’autonomie palestinienne. Cette instance administrative et politique, issue des accords d’Oslo de 1993, a pour but de centraliser les pouvoirs et d’amener, au terme d’une période transitoire initialement prévue pour cinq ans (de 1994 à 1999), à la création d’un Etat palestinien indépendant. L’Etat d’Israël transfère à l’Autorité palestinienne une quarantaine d’activités répondant aux besoins des zones qu’elle administre : éducation, santé, commerce, industrie, affaires sociales, emploi, agriculture, tourisme… C'est l’institution censée représenter les palestinien·nes, tant à l’échelle internationale que locale. Cependant, l’AP est parfois plus proche d’Israël que du peuple palestinien, ce qui peut-être le cas en Cisjordanie où l'AP est représentée par le parti du Fatah, ce qui a conduit à des révoltes et manifestations du peuple palestinien. Dans la bande de Gaza, c’est le Hamas qui est au pouvoir depuis 2007, et qui doit administrer cette Autorité Palestinienne.

Fatah

Cofondé par Yasser Arafat en 1959 et principal parti politique au sein de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), le Fatah est en conflit avec le Hamas. Il administre la Cisjordanie et est écarté de Gaza. Le Fatah, avec à sa tête Yasser Arafat, accepte d’ouvrir le dialogue avec Israël. Ce qui mènera aux accords historiques d’Oslo en 1993 et à la fin de la première intifada. En 1988, le Fatah reconnaît l’existence d’Israël et adopte la solution des deux États pour la région. Cela a conduit, en 2003, à l’obtention pour la Palestine d’un statut d’État observateur non membre à l’ONU. Aujourd’hui, le Fatah est dirigé par Mahmoud Abbas (depuis 2005), qui est aussi président de l’Autorité palestinienne.

Hamas

Le Hamas est un groupe militant islamiste palestinien qui dirige la bande de Gaza, depuis les élections législatives qui ont eu lieu à Gaza en 2007. Le Hamas se compose d’une branche militaire et d’une branche politique.

Le Hamas ou dans certains cas, sa branche militaire est désignée comme groupe terroriste par Israël, les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni, et d’autres Etats. Le Hamas est notamment soutenu par l'Iran.

Hezbollah

Le Hezbollah, ou "parti de Dieu", est un parti et une organisation militaire musulmane chiite, opposée aux musulmans sunnites. Crée dans les années 80 notamment en faisant suite à la Guerre entre Israël et le Liban en 1982. Le Hezbollah est présent dans certaines régions du Liban et particulièrement au Sud Liban, il dispose de représentation politique élue au Liban, et fortement soutenu par le gouvernement d’Iran (chiite).

Likoud

Parti politique de droite conservatrice libérale fondé en 1973, le président du Likoud depuis 2005 est Benjamin Nethanyaoun, premier ministre de l’État d’Israël à différentes périodes (1996-1999 puis 2009-2021 et enfin depuis 2022).

Projet de réforme du système judiciaire en Israël

Depuis le début de l’année 2023, un mouvement citoyen en Israël s’est développé et a manifesté largement dans les rues de Tel Aviv pour s’opposer à ce projet de loi qui renforcerait la pouvoir des élu·es sur les magistrats, qui pourrait bloquer les actions de la Cour Suprême, et en nommant les membres de la Cour Suprême par une majorité d’élu·es politiques. Cette proposition est notamment portée par les élu·es extrême droite du gouvernement.

Le conflit Israël-Palestine est-il une guerre de religion ?

Il ne s’agit en aucun cas d’une guerre opposant juif·ves et musulman·nes mais d’un processus de colonisation et d’oppression mis en œuvre par les sionistes en Palestine, terre sur laquelle se trouve des juif·ves, des musulman·nes et des chrétien·nes depuis des milliers d’années. Au début de la Palestine ottomane (1517-1917), la population juive est estimée à 10 000 personnes.

Le terme de conflit est d’ailleurs utilisé à tort pour qualifier l’occupation israélienne en territoires palestiniens. Il ne s’agit pas non plus d’une guerre ou d’un conflit à armes égales, mais d’une communauté qui colonise un territoire.

Quelles sont les positions des pays arabes vis-à-vis d’Israël et de la Palestine ?

Pour les différents États de la région, la question palestinienne est une question symbolique: l’Égypte (en 1979) et la Jordanie (en 1994) ont reconnu officiellement Israël. Les pays arabes soutiennent en théorie les palestinien·nes. Ce soutien des États, qui est aussi matériel et financier, vient néanmoins avec beaucoup d'ambiguïté: en pratique, ces États choisissent quasiment toujours la préservation de leurs intérêts plutôt que la défense des intérêts des palestinien·nes. En 2020, les Accords d’Abraham normalisent les liens entre Israël et certains pays arabes.

Accords d’Abraham

Accords de « normalisation » ou de paix entre Israël et certains pays arabes tels que les Émirats arabes unis, le Bharein, le Maroc et le Soudan en 2020. Ces accords de paix s’illustrent par des accords commerciaux et économiques et en consolidant le front « anti-iranien » de la région.

L’Autorité n’a, par ailleurs, pas le droit de former une armée mais gère les forces de police. On trouve une police « ordinaire » ainsi que sept autres pôles de sécurité différents qui se concurrencent, dont un chargé de la sûreté du président et un autre de celle d’Israël. L’Etat hébreu continue cependant de contrôler les frontières, les colonies et la majeure partie de la sécurité. (Source : les Clés du Moyen Orient)

Que veulent les palestiniennes et les palestiniens ?

Comme tout peuple, le peuple palestinien n’est pas homogène socialement, économiquement et politiquement. Il existe différentes organisations politiques qui visent à représenter le peuple palestinien, elles sont divisées entre elles sur de nombreuses questions et n’ont pas toujours le soutien du peuple. Les revendications sont beaucoup plus partagées : liberté de circulation, droit au retour des réfugié·es, fin du blocus de Gaza et de l’occupation en Cisjordanie, libre accès aux ressources naturelles, etc... Certain·es pensent que celles-ci ne pourront être efficaces sans un processus politique plus global.

Collectif Tsedek

Tsedek ! est un collectif de juifs et juives décoloniaux·ales luttant contre le racisme d’État en France et pour la fin de l’apartheid et de l’occupation en Israël-Palestine, en rupture avec les discours promulgués par les institutions juives censées les représenter et par la majeure partie des collectifs juifs antiracistes français. Le collectif souhaite faire entendre sa voix et construire ensemble un front juif antiraciste et décolonial.

-> Le manifeste du collectif est disponible sur leur site internet

UJFP (Union Juive Française pour la Paix)

l'UJFP regroupe es membres, juif·ves ou non, qui oeuvrent ensemble pour le "vivre ensemble" en France comme au Proche Orient, pour que des voix juives laïques et progressistes se fassent entendre et sont partie prenante des combats contre tous les racismes et toutes les discriminations.

Letstalkpalestine

Sources :

- Dossier « Palestine pour les nul·les », Cemea Pays de la Loire. Comité de rédaction Salwa Vasseur, Romain Renaud

- Média indépendant Orient XXI

- Dictionnaire Laroussegood vibes

- Média Arte

- Média « Les Clés du Moyen Orient »

- Site internet de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

- Collectif Tsedek!

- Union Juive pour la Paix

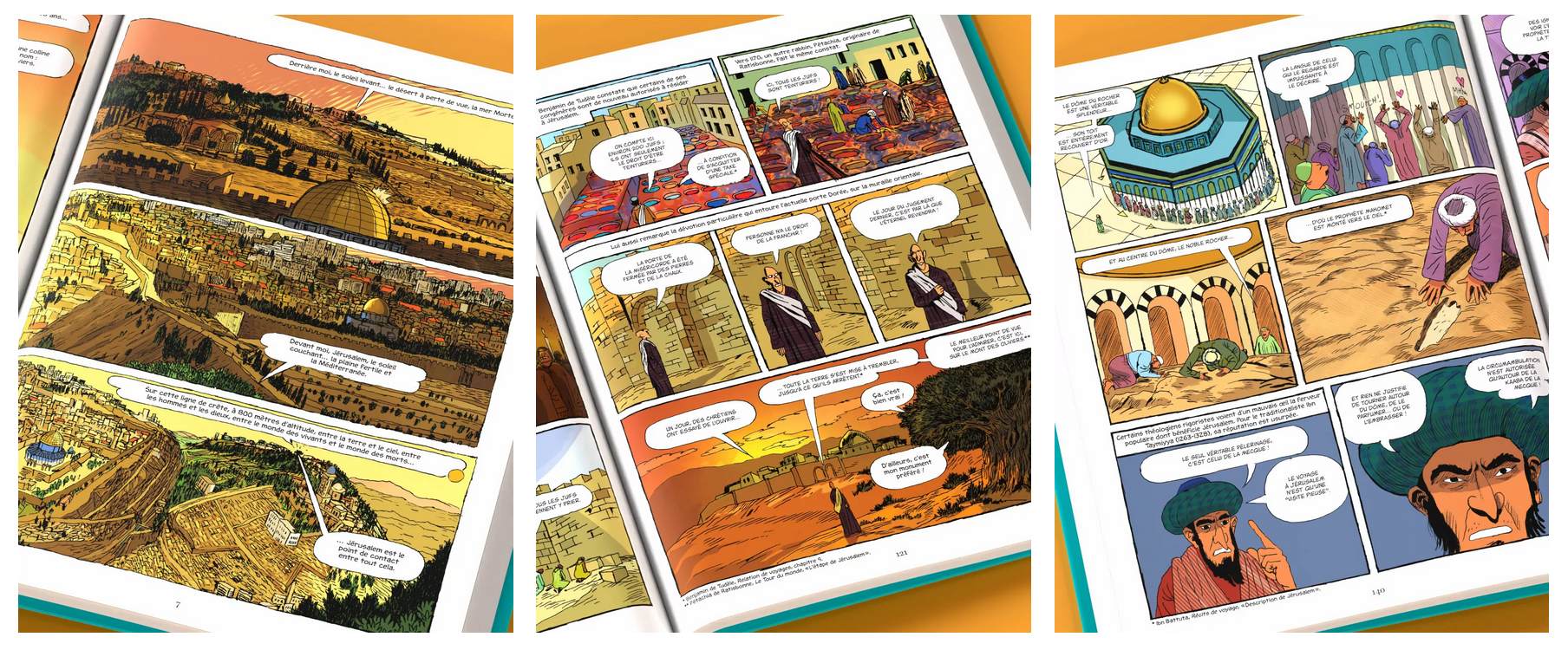

Histoire de Jérusalem en bande dessinée

Auteurs : Vincent Lemire et Christophe Gaultier aux éditions Les Arènes

Auteurs : Vincent Lemire et Christophe Gaultier aux éditions Les Arènes